プロレタリア文学の旗手・小林多喜二。

昭和初期の社会主義の高まりに伴い、一時は芥川龍之介を凌ぐ人気がありました。

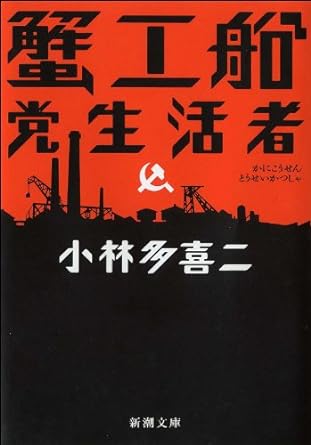

代表作『蟹工船』は1929年上半期の最高傑作とまで評されました。

だがブームは長続きせず、小林多喜二が国家に虐殺されたことで、プロレタリア文学は実質下火にな理ました。

なぜ彼は国に挑み、国に殺されたのか。そもそもプロレタリア文学とは何なのか。

本記事では、小林多喜二のエグいエピソードを紹介していきます。

なかなかエグい末路なので心して読んでください!

- オーディブルならプロレタリア文学が聴き放題

| 運営会社 | Amazon |

| 聴き放題作品数 | 12万冊以上 |

| 月額料金 | 月額1.500円 2ヶ月間無料トライアル実施中 |

| 公式サイト | https://amzn.to/4bsOLJv |

目次

小林多喜二のプロフィール

出典:Wikipedia

| ペンネーム | 小林多喜二(29歳没) |

| 生没 | 1903年ー1933年 |

| 出身地 | 秋田県 (のち北海道の小樽に移住) |

| 死因 | 築地警察内で拷問死 |

| 主題 | プロレタリアートの尊重 共産主義思想 |

| 代表作 | 『蟹工船』 『党生活者』 |

▼参考文献

プロレタリア文学とは

プロレタリア文学とは、昭和初期に流行した、労働者の苦しみを描いた文学である。

その名称は、低賃金労働者階級を指す「プロレタリアート」に由来する。

当時ソ連の社会主義革命が実現し、その影響を受けた日本でも社会主義思想が高まり、一気にプロレタリア文学が注目されるようになった。

代表的な作家に、小林多喜二の他、葉山嘉樹や黒島伝治などがいる。

一時は芥川龍之介を凌ぐ人気があった。他方でプロレタリア文学に対抗すべく、純粋な芸術性を追求した川端康成、横光利一ら新感覚派が登場し、彼ら創刊の『文藝時代』と、プロレタリア作家創刊の『文藝戦線』が、当時の二大文芸誌だった。

こうした社会主義ブームに後押しされる形で、プロレタリア文学は積極的な政治運動・社会改革運動へと発展していく。

それが政府の目についた。日中戦争・太平洋戦争前夜、軍国主義を強める日本にとって、反政府的なプロレタリア作家は目障りで、弾圧の対象になる。

治安維持法や特高警察により、社会主義者・共産主義者は厳しく取り締まられ、小林多喜二が築地警察署で拷問死したのを機に、実質プロレタリア文学は下火になった。

そう、プロレタリア文学の中心にいて、かつ衰退の原因となったのは小林多喜二だった。彼は一体どんな人物だったのか、次章より詳しく紹介していく。

実は裕福な家庭の生まれ

プロレタリア作家の中には、実際に過酷な労働経験者もいたが、一方である程度の教育を受けた知識階層も多かった。そして小林多喜二は後者にあたる。

小林多喜二は、1903年に秋田県下川沿村に生まれた。田畑を所有する農家の次男で、いわゆる多喜二が嫌う地主階級だ。一時は伯父の事業失敗で土地を失い、生活が転落するものの、北海道小樽でのパン屋事業で再起を図り、多喜二も小樽に移り住む。

当時の小樽は大陸との貿易で栄えており、中心都市はかなり都会的だった。しかし多喜二が移住したのは南の外れの労働者階級が暮らす地域である。労働者階級と言っても一様に貧しいわけではなく、底辺の労働者もいれば、そこそこ裕福に暮らす労働者もいた。

多喜二は作品の中で、自分の出自を赤貧のように記し、貧困なプロレタリアートの出身だと強調していたが、彼の発言と母親の発言には齟齬がある。母親が言うには、ある程度裕福な家庭だったようだ。

その証拠に多喜二は、執筆や政治活動と並行して銀行に勤めていた。当時は優秀でも家庭状況が悪ければ銀行員になれない。片親や貧困だと横領を起こす可能性があると差別されていたのだ。ともすれば銀行員になれた多喜二の家庭環境は、むしろ恵まれていたと推測できる。

参考文献『文豪の死様』の著者は、多喜二は裕福な境遇にコンプレックスを感じ、偽りの供述をしていたのではないかと推測する。実際に多喜二は自身を二重国籍に例え、共産主義を追求しながら、それに反する裕福な出自であることに悩んでいたみたいだ。

そもそも裕福な多喜二は、なぜ出自を偽るほどプロレタリア文学に傾倒したのか。

幼少時代から小樽の貧困層を見て育ったこともあるだろうが、決定的な理由は恋愛にある。

田口タキとの恋愛

『文豪の死様』の著者は、多喜二の思想が先鋭化した原因は、田口タキとの出会いにある、と考察している。

タキは貧困の末に親に売り飛ばされ、小料理屋の酌婦に身を落とした底辺の労働者だ。今では酌婦という言葉に聞き馴染みがないが、簡単に言えば売春婦である。

貧しいタキに同情した多喜二は、彼女の借金を全額返済し、身元引受人になった。多喜二が彼女に送ったラブレターは現存している。

瀧ちゃんも悲しいこと、苦しいことがあったら、その度に僕のこの愛のことを思って、我慢し、苦しみ、悲しみに打ち勝ってくれ。

小林多喜二の手紙

多喜二の愛情深さが垣間見える手紙だが、『文豪の死様』の著者は辛口だ。こうした多喜二の言動を「独善的なヒロイズム」と指摘する。惨めな女を救うことで、ヒーロー気取りの愉悦に浸っていたのではないか、と考察している。

確かに共産主義・社会主義を追求する以上、弱者を救いたいというヒロイズムは否めない。それを個人的な関係、ましてや恋愛に持ち込むと独善的になりがちだ。タキも息苦しさを感じたのだろうか、多喜二の求婚を断り、家を出て自立的な人生を歩む。多喜二の保護者面に嫌気がさして離れていったのかもしれない。

時代錯誤と非難されるかも知れないが、少なからず男には守ってやりたり、救ってやりたい、という嫌らしいヒロイズムがある。そして男のヒロイズムはほとほと自己中心的だ。

失恋を機に多喜二の思想は先鋭化する。恋人に対するヒロイズムが損なわれたことで、その矛先を社会全体に押し広げ、ますます政治運動にのめり込んでいく。それが結局、彼を死に追い込むことになった。

激化する思想弾圧

大正時代には、大正デモクラシーに象徴される通り、民主主義が浸透し、個人の自由を目指す風潮が盛んになった。それが昭和初期になると一転して国内の雰囲気がガラッと変わる。

第一次世界大戦期、日本はアジアでの利権拡大を押し進め、中国に「二十一カ条の要求」を突きつけ、不当に山東半島を略奪する。一時は国際的に容認されたものの、アメリカの提唱で日本は山東半島を返還することになった。日本にとっては、日露戦争で戦利が無かったのに引き続き、またしても西欧諸国に強く出れない立場を露見した。

戦争をすれば莫大な金がかかるし、戦利が無ければ国内は困窮する。それが結果的に国内の不満を蓄積することになり、日本を軍国主義へ推し進める直接の契機となった。

さらには資本家による利益追求が激化する。資本主義は究極には奴隷なくして成立しない。資本家が利益を追求する上で個人の自由など邪魔だ。帝国主義として貧困層を奴隷化した方が好都合である。

こうした時代背景から、反戦や、財産の平等分配、資本家批判を唱える、共産主義者は弾圧の対象となった。つい数年前までは自由な社会が謳われていたのに、一気に軍国主義が色濃くなったのだ。

「日本が強くなれば生活は豊かになる」

それが国の意向で、国民の総意だった。ゆえに共産主義者は天皇(国家)に逆らう危険な集団と見なされ、弾圧されても「自分には関係ないどうでもいいこと」でしかなかった。

日本プロレタリア作家同盟が発足すると、特高による監視の目が強くなる。小林多喜二が『蟹工船』を発表した翌月には、大規模な共産党弾圧事件が発生し、多喜二は警察に勾留される。釈放後も下記の理由で再び逮捕される。

- 共産党への資金援助

- 『蟹工船』が不敬罪(天皇批判の罪)

- 治安維持法の違反

それでも多喜二は地下で政治活動を継続する。だが既に党内にスパイが潜入しており、多喜二の敗北は決定づけられていた。

築地警察署での変死

スパイに密告され築地警察署に連行された小林多喜二は、3時間後に署内で急死する。

留置所に入れていたら突然心臓麻痺で死んだ

(※警察の証言)

遺族に返された遺体は、全身が腫れ上がり、下半身が内出血でどす黒く変色していた。明らかに拷問の末に殺されていた。

それにもかかわらず事実は黙認される。

- 病院は死因判定の解剖を拒否

- マスコミは警察の嘘の証言を報道

既に世の中はおかしいことをおかしいと主張できる雰囲気ではなくなっていた。

それでなくとも「共産主義者は天皇に逆らう危険な集団」と見なされていたので、多喜二が虐殺されようが国民には無関係だった。

文学者のみが違和感を抱いており、志賀直哉や川端康成など、プロレタリア文学と距離をとっていた作家たちが、当時の校閲を潜れるぎりぎりの文章で彼の死を追悼している。ただし、実質的には警察の汚職を弾劾するような動きには至らず、誰もが黙認する形になった。

多喜二の死は本当に全ての国民に無関係だったのだろうか?

軍国主義の歯止めが効かなくなった日本は、その後太平洋戦争において何百万もの命を犬死させた。そして最終的には、人間の叡智を悪用した爆弾がこの国に投下された。

プロレタリア作家のその後

小林多喜二の拷問死をもって、他の作家たちは次々に転向し、プロレタリア文学は実質下火になった。

ある者は反共主義に翻り、むしろ翼賛体制を指示し、あるいは作家として沈黙したり、逆に軍国主義批判を貫く者もいた。

・葉山嘉樹

→翼賛体制を支持し、満州開拓を推奨

・平林たい子

→反共主義に転向し、右派に傾倒

・黒島伝治

→特高の監視下で作品を発表せず病死

・徳永直

→軍国主義を暗に批判し続けた

小林多喜二の「党生活者」を戦後まで保管

時代と共に影を薄めたプロレタリア文学だが、現代でもその支持は厚く、2000年代には『蟹工船』が映画化され再注目された。

普遍的な人気の背景には、ブラック労働など現代に蔓延る労働者搾取が関係している。

資本主義が激化する一方で日本経済は低迷し、対外との緊張が高まる今だからこそ、プロレタリア文学は重要な歴史文献だ。

戦前おかしいことをおかしいと主張できない軍国主義の風潮は、あっという間に日本社会を飲み込んだ。それがどんな悲劇を招いたか、我々は文学から学ぶことができる。

■関連記事

➡︎プロレタリア文学おすすめ7選

小林多喜二おすすめ代表作

■蟹工船/党生活者

海軍の保護のもとオホーツク海で操業する蟹工船は、乗員たちに過酷な労働を強いて暴利を貪っていた。“国策”の名によってすべての人権を剥奪された未組織労働者のストライキを扱い、帝国主義日本の一断面を抉る「蟹工船」。近代的軍需工場の計画的な争議を、地下生活者としての体験を通して描いた「党生活者」。29歳の若さで虐殺された著者の、日本プロレタリア文学を代表する名作2編。

※「Amazon」より引用

■小林多喜二全集

『蟹工船』『不在地主』などで日本のプロレタリア文学の旗手となるも治安維持法違反で逮捕。29歳の若さで拷問死を遂げた小林多喜二。その初期から晩年までの小説など約30作品を収録した決定版小林多喜二全集。kindle unlimited無料トライアルに入れば0円!

※「Amazon」より引用

プロレタリア文学を読むならオーディブルがおすすめ!

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。

近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。

通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。

2024年5月9日まで、2か月無料トライアル実施中なので、今登録すればかなりお得です!

■関連記事

➡︎オーディブルのメリット解説はこちら