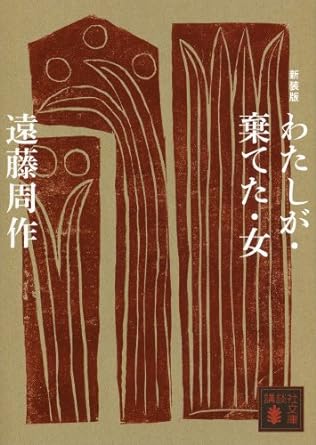

遠藤周作の小説『わたしが・棄てた・女』は、純文学系に対して、やや軽めの作品群に位置する中間小説の代表作です。

ハンセン病を診断された女性の過酷な運命を通して、読者に真実の愛を問いかける・・・

本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。

遠藤周作原作の映画作品も紹介します!

作品概要

| 作者 | 遠藤周作(73歳没) |

| 発表時期 | 1963年(昭和38年) |

| ジャンル | 長編小説 |

| ページ数 | 341ページ |

| テーマ | キリスト教の愛 悲しみの連帯 |

あらすじ

敗戦後の日本で、金と女に飢えていた大学生の吉岡は、芸能雑誌の文通欄に載っていた森田ミツという女性に手紙を送り、会う約束に漕ぎ着ける。ミツは美しい容姿ではなかったが、やけくそになった吉岡は強引に肉体を奪おうとする。一度は拒否されたが、吉岡が小児麻痺で足が悪い事実を打ち明けた途端、ミツは同情のため肉体を許してしまう。その一度きりで吉岡はミツを棄てた。だがミツは吉岡のことを想い続けていた。

大学を卒業した吉岡は、就職先の社長の姪であるマリ子と恋仲になる。だがマリ子を愛しているが故に肉体には手を出さず、溜まった性欲の処理をミツで済まそうと考える。だが数年ぶりに再会したミツは、ハンセン病を診断されていた。

自分は悪いことをしていないのに、神はなぜこんな残酷な試練を与えるのか。隔離された療養所に入所したミツは絶望のあまり塞ぎ込んでいた。だが次第に患者たちと打ち解けるうちに、僅かに明るい気持ちを取り戻す。程なくしてミツのハンセン病が誤診だと明らかになる。ミツは元の生活に戻れることに果てしない喜びを感じたが、だが同時に言い知れぬ孤独を覚え、療養所に残って患者に奉仕することを決意する。

マリ子と結婚した吉岡は、ミツのことが気になり年賀状を送る。しばらくして療養所の修道女から返事が届く。ミツは患者の買い出しに行く道中でトラックにはねられ死亡したようだった。ミツは死ぬ間際に吉岡の名前を口にしていた。その事実を知った吉岡は、女を棄てるなんて誰でもしてることじゃないか、と自分に言い聞かせるのだった。

オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。

近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。

通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。

・12万冊以上が聴き放題

・小説やビジネス書などジャンル豊富

・プロの声優や俳優の朗読

・月額1,500円が30日間無料

■関連記事

➡︎オーディブルのメリット解説はこちら

個人的考察

中間小説の代表作

遠藤周作の作品は二種類に分類されると言われている。

一つは『沈黙』『海と毒薬』『白い人』などに象徴される、いわゆる純文学系の作品群だ。

その一方で、比較的大衆向けの作品、いわゆる中間小説も多く発表している。本作『わたしが・棄てた・女』は中間小説の代表作である。

純文学のファンは中間小説を疎んじ、中間小説のファンは純文学系に抵抗を持つ傾向がある。しかし両者に極端なテーマの違いはなく、むしろ遠藤周作は生涯共通のテーマを追求し続けた作家である。そういう意味では両者を切り分けて考えるのには違和感がある。

遠藤周作はクリスチャンである境遇から、生涯キリスト教についてのテーマを追求した。それは、日本人なのにクリスチャンという自身の違和感に端を発する。日本人には西洋的なキリスト教の価値観が完全には解せない。ならば日本人の精神風土に適したキリスト教があってもいいのではないか。こういった人種問題は、純文学系の『沈黙』で深く追求され、晩年の傑作『深い河』に帰結している。

あるいは、宗教倫理を持たぬ日本人は場合によっては倫理を侵しかねない、という問題は『海と毒薬』にて、人体実験というテーマで描かれている。要するに、人種や倫理の問題を追求する傾向にあるのが純文学系というわけだ。

一方で中間小説では「愛」をテーマにした作品が多い。だがそれは、単なる大衆的な恋愛小説の類ではない。いわゆるキリスト教的な愛と受肉の問題である。

『わたしが・棄てた・女』では、不条理な運命に迫られたミツが、「真実の愛」を体現し、その生き様にキリストないしは聖母の姿が重ね合わせられている。

あるいは不条理な運命について、なぜ神はこのような試練を与えるのか、という疑問をミツは抱く。神が与える試練の意義については、純文学系の『沈黙』に引き継がれているため、やはり中間小説と言えど、遠藤周作の文学テーマを知る上では不可欠な作品である。

吉岡の孤独感の正体

本作『わたしが・棄てた・女』は、森田ミツの凄まじい生涯を中心に描いた物語である。

そのためミツに焦点を当ててテーマを考察しがちだが、ここではあえてミツのことを棄てた吉岡という人間について考えてみたい。

①大衆という名の倫理基準

金と女に飢えた吉岡は、詐欺のアルバイトで金を稼ぎ、性欲を満たすためだけにミツの肉体を貪った。こういった倫理に反した行為を犯しても、吉岡の中には罪の意識は芽生えない。他の人だって同じことをしているじゃないか、と自分に言い聞かせているのだ。

確かに時代は敗戦直後の貧しい頃である。当時は政府が統制する物資が壊滅的で、闇市にて違法な取引が交わされていた。誰しもが汚い商売で他者を欺かなければ生き残れない状況だったのだ。このような荒んだ時代に、自分だけが罪の意識を抱くのはおかしい、という心理が吉岡の中に働いていたのだろう。

こういった倫理問題は、遠藤周作の作品ではたびたび描かれる。例えば『海と毒薬』では、宗教倫理を持たないために、同調圧力によって人体実験に加担してしまう日本人の様子が描かれている。つまり宗教が存在しない日本では、大衆の目が倫理基準になってしまうのだ。大衆からの断罪を恐れて悪事を働かないだけで、仮に大衆に咎められないなら難なく悪事を働く。

敗戦直後の日本では大衆(国家)そのものが腐敗していた。皆が悪事を働けば、互いに咎め合う必要もなくなる。だから吉岡は他者を欺いても自分を責める気にならなかったのだろう。

②吉岡に付きまとう十字架

大衆そのものが腐敗する中、森田ミツだけはまさに聖母のような女性だった。一度たりとも他者を欺くことなく、むしろ他者に与えずにはいられない性格である。

そんな愛の精神を持つミツのことを、吉岡は激しく嫌悪していたし、陵辱して棄てる始末だ。彼が異常にミツを嫌悪していたのは、ミツの愛と対峙した時に浮き彫りになる、自身の過ちを受け入れたくなかったからだろう。

遠藤周作は本作について「これは『わたしが・棄てた・イエス』という意味」と語っている。つまり吉岡は、ミツの愛を否定することで、自身の罪と向き合うことを避け続けていたのだ。実際に吉岡は、ミツから貰った十字架をドブに棄てる。それは彼が罪と向き合うきっかけを放棄した証拠だろう。

だが吉岡の中には、孤独感ややり切れなさが残り続けていた。その蟠りを解消するには、罪と向き合う必要があり、罪と向き合うには宗教が必要である。

吉岡は数年後にソープ店でミツの十字架を発見する。それ以来、吉岡はまたしてもミツを意識するようになる。彼の中では十字架とミツが結びついており、彼がいくら拒絶しても、絶えず彼の人生には十字架が付きまとうのだ。

いくら拒絶しても意識してしまう。それはつまり、本心では吉岡がミツ(十字架)を求めている証拠だろう。本心では罪を認め蟠りを解消したいと願っているのだ。

結局最後まで吉岡はミツの愛を拒絶した。しかし彼ははっきりと、ミツを聖母のような女性だと認めている。ミツは自らの生き様によって、吉岡に真実の愛を示し、確実に吉岡の心に変化を与えたのだ。

ミツに与えられた残酷な試練

続いて、森田ミツという人間について考察していく。

前述した通り、ミツは他者に与えずにはいられない、聖母のような女性だった。だが彼女は意識して善行を施しているわけではなく、不幸な人間を見ると同情してしまい、自分の意思とは無関係に与えずにはいられないのだ。

例えば、ミツは初め吉岡の陵辱を拒否していたが、吉岡が小児麻痺で足に障害を抱えており、これまで女性に相手にされなかった事実を知った途端、自らの肉体を差し出してしまう。あるいは、路上で救世軍の老人が寄付を求めていれば、金を与えずにはいられない。他にも、吉岡に愛されるためにハイカラなカーディガンを買おうと、必死に働いた給料を、同僚の貧しい親子に貸してしまう。

良い行いをすれば自分に返ってくる。悪いことをすればバチが当たる。もしこの迷信が事実であれば、ミツはこれ以上ないほどの幸福を与えられるはずだ。

だが彼女が与えられたのは、ハンセン病という残酷な運命だった。

ハンセン病とは皮膚と末梢神経に異常が生じる感染症である。特徴としては、皮膚に赤褐色の斑点ができ、悪化すると顔が歪に変形することもある。実際は感染力はかなり低いのだが、当時の医学的な理解の欠如と、患者の歪な外見に対する恐怖心から、ハンセン病患者は差別されてきた。日本では政府主体で患者を排除した。民族浄化をスローガンに、衛生当局と警察がしらみつぶしに患者を見つけ出し、隔離された療養所に強制的に送り込んでいたのだ。隔離された患者は二度と元の生活には戻れなかった。

こういった歴史的背景を知れば、ハンセン病を診断されたミツの絶望感が想像できるだろう。療養所の修道女は、この病気は病気だから不幸なのではなく、誰にも愛されなくなるから不幸なのだ、と話していた。

どうして自分は悪いことをしていないのに、神はこのような残酷な試練を与えるのか。

ミツが口にしたこの問いかけこそ、本作最大のテーマである。

次章では、神がミツに与えた試練にどんな意味があったのか、考察していく。

神の試練・苦しみの連帯感とは

前章では、ミツは意識して善行を施しているわけではない、と説明した。同情のあまり、無意識に与えてしまうのだ。

ハンセン病を診断される以前のミツは、なぜ自分が無意識にそんなことをしてしまうのか、理解していなかったし、むしろそういった無意識に苦しめられることもあった。

例えば、カーディガンを買いに行く道中で、ミツは激しい葛藤に迫られる。博打狂いの夫のせいで貧困に苦しむ親子と遭遇するからだ。彼女の脳内には、「そのお金があの親子を助けるんだよ」という謎の声が伝わる。だがミツは、「これはカーディガンを買うために自分が一生懸命働いたお金だ、あの親子が苦しいのは旦那の責任だ」と謎の声に反抗する。すると謎の声は、次のような台詞を口にする。

責任なんかより、もっと大切なことがあるよ。この人生で必要なのはお前の悲しみを他人の悲しみに結びあわすことなのだ。そして私の十字架はそのためにある。

『わたしが・棄てた・女/遠藤周作』

この言葉を聞いたミツは、自分の金を親子に差し出してしまう。

声の主はキリストに違いないのだが、しかしミツには「悲しみを結びあわす」の意味が理解できず、ただ親子を無視できない思いから仕方なく金を差し出したに過ぎなかった。

「悲しみを結びあわす」の真意をミツが解するのは、ハンセン病を診断されて以降のことだ。

療養所に送り込まれたミツは絶望的な気分に陥っていた。そんなミツを、同じ境遇の患者たちは暖かく迎え入れてくれた。その経験からミツは一つの答えに到達する。

悲しみを知る人間だからこそ、同じように悲しみを抱えた人間を愛することができる。

それこそがイエスの言う「悲しみを結びあわす(苦しみの連帯)」の意味だと理解したのだ。

結局ミツのハンセン病は誤診だと発覚する。だが「苦しみの連帯」を知ったミツは、療養所に残って患者に奉仕することを決意する。誤診とは言え一度絶望を知ったミツは、患者たちの悲しみに寄り添うのが天命だと感じたのだろう。

キリストがミツに与えた残酷な試練。それはミツに「苦しみの連帯」を気づかせるための試練だったのだろう。

綺麗事だろうか。確かにミツは最終的に、患者のことを優先した故に、交通事故で死んでしまう。彼女の一生はあまりに報われない。それすらも神の試練なのか。そんな残酷な試練を与えて、神はなぜ『沈黙』を貫くのか。その答えを知るために、遠藤周作の文学をさらに読み進める必要がある。

映画『沈黙』がおすすめ

遠藤周作の代表作『沈黙』は、スコセッシ監督がハリウッドで映画化し話題になった。

禁教時代の長崎に潜入した宣教師は、想像を絶するキリシタン弾圧の光景を目撃し、彼らを救うために棄教の選択を迫られる・・・・

ハリウッド俳優に加え、浅野忠信、窪塚洋介ら日本人キャストが共演。

➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!

・見放題作品数No.1(26万本以上)

・毎月1200ポイント付与

・月額2,189円が31日間無料

■関連記事

➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら