小説『小さき者へ』は、妻を結核で亡くした有島武郎が、我が子に宛てて書いた作品である。

初産の様子、育児の苦労、妻の死に際、そして妻がどれほど子供たちを愛していたかを告白した内容になっている。

有島武郎の人道主義が最も現れた作品として、圧倒的な支持を集め、とくに世の女性の涙を誘ったという。

また作中には、やがて自殺という行末を辿る有島武郎の、暗い葛藤が透けて見える。

そこで本記事では、あらすじを簡単に紹介した上で、当時の有島武郎が抱えていた葛藤について考察していく。

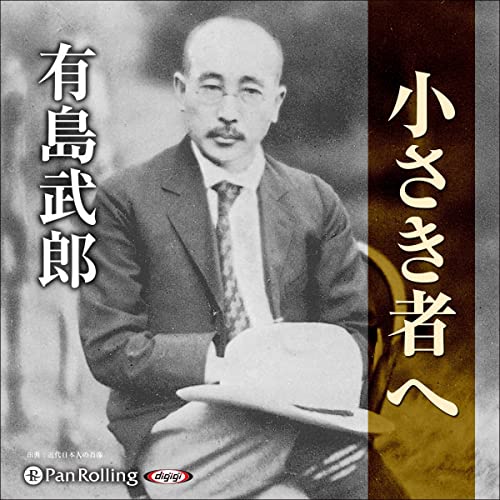

作品概要

| 作者 | 有島武郎(45歳没) |

| 発表時期 | 1918年(大正7年) |

| ジャンル | 短編小説 随筆 |

| ページ数 | 17ページ |

| テーマ | 親の無償の愛 キリスト教人道主義 |

あらすじ

妻を結核で亡くした主人公は、幼くして母親を失った3人の我が子を憐れみ、勇気づけるためにこの文章を書いている。

「産は女の出陣、子を産むか死ぬか、そのどちらかだ」という決意を持って、妻はうめき苦しみながら3人の子供を出産した。それは主人公に筆舌尽くし難い生命の感動を与えたが、しかし当時の主人公は満足な仕事ができていない不安から、結婚を後悔して妻に当たったり、泣き叫ぶ我が子に癇癪を起こすことも少なくなかった。

妻の子に対する愛情は深く、女中に子守りを任せず、ろくに熟睡する暇もなく自ら愛の限りを尽くした。そしてある日、妻は41度の高熱を出して結核を診断された。

結核である事実をまだ知らされていない妻の見舞いに来た子供たちが、無邪気に母親に飛びつこうとするのを、感染の恐れから引き離さねばならない主人公の気持ちは苦しいものであった。妻が入院している間は、主人公が仕事と子育ての両方をひとりで担い、やがて心身ともに疲労していく。

妻の病状が安定して退院が許されると、一家は親類のいる東京へ移り住む。そのほんのひとときの安らぎは家族を強く結びつけ、また主人公に言いようのない涙を誘うのだった。

だがすぐに妻の病状は悪化し、結核である事実を告げるときが来た。これまで泣き顔など見せたことのない気性の強い妻だったが、そのときばかりは咽び泣いた。そして全快しない限りは二度と子供に会わないと決意する。それどころか遺書にて、子供が葬儀に参列することさえ許さなかった。それは子供に結核をうつさないばかりでなく、自分の無惨な死姿を子供たちに見せて清い心に傷を残したくなかったからだ。

いずれ子供たちがこの文章を読んだとき、あるときは母親の死に目に会えなかったことを恨み、だがいつかは母親の愛情の意味を理解する日が来るだろうと主人公は説く。そして最後に主人公から我が子に向けて力強いメッセージが送られる。

前途は遠い。そして暗い。然し恐れてはならぬ。恐れない者の前に道は開ける。行け。勇んで。小さき者よ。

『小さき者へ/有島武郎』

Audibleで『小さき者へ』を聴く

Amazonの聴く読書オーディブルなら、『小さき者へ』を含む有島作品が聴き放題!

通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。

▼初回30日間無料トライアル実施中

・12万冊以上が聴き放題

・小説やビジネス書などジャンル豊富

・プロの声優や俳優の朗読

・月額1,500円が30日間無料

■関連記事

➡︎オーディブルのメリット解説はこちら

個人的考察

執筆背景(妻の死)

本作『小さき者へ』は、説明するまでもなく、妻を結核で亡くした経験に基づいて書かれた随筆風の小説である。

また同時に作家として最も脂が乗っていた時期の作品でもある。

妻との死別、そして同年には父親も没し、この2人の死が有島武郎にとって作家業に専念するための解放を与えた。と言えば、聞こえが悪いので、まずは有島武郎の生涯について軽く振り返ってみる。

■有島武郎の苦悩に満ちた生涯

有島武郎は明治初期に生まれ、大正時代に活躍した作家である。芥川龍之介と双璧をなし、志賀直哉や武者小路実篤を中心とする「白樺派」に属していた。

父親は大蔵官僚かつ実業家のやり手だった。有島武郎は長男なので厳しく教育された。4歳で横浜の英語ミッションスクールに通い、10歳で皇族や貴族が通う学習院に進学した。

言ってしまえば、エリートのお坊っちゃんだ。それが有島武郎を生涯苦しめた葛藤の1つでもある。

病弱な有島武郎は19歳の頃に、医者に都会暮らしを禁じられる。そして、かねてから農業に関心があったので、札幌農学校に進学する。そこで彼は運命的な2つの出会いをする。

キリスト教と下層社会だ。

有島武郎の生涯を語る上で、性欲の問題は欠かせない。彼は極度の潔癖から禁欲に徹し、30歳まで童貞を貫いた。そして激しい性欲を抑えるためにキリスト教に救いを求めた。その結果、彼は肉の関係を持たなければ心で何人の女性を愛してもいい、という歪んだプラトニック愛を開花させるのだが、今回はそのあたりは割愛させていただく。

また有島武郎は札幌農学校を卒業すると、アメリカ留学を経験し、ヨーロッパにも渡る。そして実際に見た欧州のキリスト教と、自分が理想とするキリスト教との間に乖離があることに気づき、深い葛藤に落ち込んでいく。

性欲の問題にしても、信仰の問題にしても、有島武郎は常に理想と現実の衝突に苦しんだ。その最たるものが下層社会との出会いである。

当時は社会主義思想の萌芽期で、やがて登場するプロレタリア文学の前夜である。下層社会、労働社会を目にした有島武郎は、社会主義という新しい思想に傾倒していくのだが、ここにも矛盾が生じる。

官僚で実業家の父を持つ有島武郎は、プロレタリアートの宿敵である資本家、地主なのだ。父親は息子が官僚ではなく文学を志すことを良く思っていなかった。それでも我が子、息子のために北海道のニセコに農場を購入してやった。おかげで有島武郎は地主として収入を得ることができたが、それが彼の負担となった。

思想では下層社会を擁護し、現実では地主として下層社会を搾取する・・・

幼い頃から有島武郎は、儒教的な教育を与えられたため、父親に歯向かって地主を投げ出すこともできなかった。

『小さき者へ』では、有島武郎が心の内に色々な問題を抱え、そのせいで何一つ満足な仕事ができていないと告白される。おそらく彼が当時抱えていた問題とは、これら信仰や思想における、理想と現実の矛盾だったと考えられる。

それが父親が死んだ途端、一気に束縛から解放され、有島武郎は農場をすべて解放する。また妻が結核で苦しんでいた時期は、家庭内が混沌とし、執筆どころではなかったが、その煩いもなくなった。そして文学に反対する父親がいないから心置きなく執筆に没頭できる。

こうして有島武郎は堰を切ったように次々と作品を発表し、その脂の乗った一連の作品のひとつが、本作『小さき者へ』なのだ。

この全盛期を経て、有島武郎がどのように自殺に至ったかが気になる方は、関連記事をご覧ください!

■関連記事

子供に向けた本当のメッセージ

幼くして母親を亡くした3人の我が子(お前たち)に宛てた『小さき者へ』は、初産や育児や妻の死際の様子を通じて、妻がいかに子供たちを愛していたかを記した作品である。

そして有島武郎は、妻の愛情を代筆すると同時に、父親として我が子に伝えるべきメッセージをも記している。それは、父親である自分を踏台にして進め、という強烈なメッセージだ。

恐らく私が今ここで、過ぎ去ろうとする時代を嗤い憐んでいるように、お前たちも私の古臭い心持ちを嗤い憐むのかも知れない。私はお前たちの為にそうあらんことを祈っている。

『小さき者へ/有島武郎』

有島武郎が活躍した大正時代は、光と影の15年と言える。

個人主義や民主主義など大正デモクラシーが花開いた時代である反面、資本家による深刻な労働者搾取が問題となり、ロシア革命の影響を受けて、社会主義思想が急速に広まる。文芸の世界でも、社会主義や共産主義を掲げるプロレタリア文学と、純粋な芸術回帰を目指した新感覚派に分かれ、日本は分断の時代を迎えた。世界を見渡せば、欧州では第一次世界大戦が勃発していた。

大正ロマンの華やかさの裏では、絶えずきな臭さが漂っていた。それは来る昭和時代に、軍国主義という形式を持って姿を表し、かの悲惨な太平洋戦争へと、神風や原子爆弾へと、繋がるのだ。

この激動の時代を生きることになる我が子に対し、古い思想に囚われることなく、新しい道を突き進むことを有島武郎は願ったのだろう。

封建的な父親の生前、有島武郎はいわゆるエリートのいい子ちゃんを演じて、地主の身分に鎮座せざるを得なかった。そして父親の死をもって彼の思想は実践に至り、親族の反感を買ってでも農場の解放を行った。彼は常に先見の明を持って新時代に処すことを目指した。そして先見の明があるからこそ、自分の思想とていずれ古くなることを見据えていたのだろう。

ゆえに子供たちには自分を踏み台にして更なる時代を突き進むことを望んだのだと思う。ましてや封建的な父親を持った彼だからこそ、自分は子供の足枷なりたくなかったのではないか。

お前たちの若々しい力は既に下り坂に向かおうとする私などに煩わされていてはならない。倒れた親を喰い尽くして力を貯える獅子の子のように、力強く勇ましく私を振り捨てて人生に乗り出して行くがいい。

『小さき者へ/有島武郎』

こんな力強い言葉でもって子供を愛す親が、世の中にどれほどいるだろうか。人間老いるほど自分の生きた時代の価値観に閉じ籠り、新しい世代を認めようとしなくなる。子には親のエゴを押し付けて思い通りにせねば気が済まない。誰しもが少なからずそうなのだ。

有島武郎のこのメッセージを読む私の頭の中には、絶えずボブ・ディランの「時代は変わる」という楽曲が流れていた。ここでひとつそれを引用させていただきたい。

全国のお父さんお母さん方よ

『時代は変わる/ボブ・ディラン』

わからないことに口出ししないでくれ

息子や娘たちは、あんたらの手には負えないんだ

あんたらが来た古い道は、どんどん朽ち果てていく

手を貸せないなら、新しい道からどいてくれ

時代は変わっているんだから

妻・神尾安子の無償の愛

有島武郎の初恋相手は、札幌農学校時代の恩師である新渡戸稲造の姪だった。しかし家格の違いから父親に結婚を一蹴され、結局父親の言いなりで陸軍中将の娘・神尾安子と結婚することになった。

写真を見ていただければ、非の打ち所がない美人だと分かるだろう。というか、有島武郎が関係を持った女性は揃いも揃って美人ばかりである、完全なる面食いなのだ。

ところが有島武郎は、安子との結婚を後悔し、幾度も離婚を考えたという。(それは「小さき者へ」の中でも告白される)いくら美人とはいえ、父親に決められた縁談となれば、有島武郎にも思うところが色々あっただろうし、何より有島武郎は11歳下の安子の精神的な幼さが気に入らなかった。

門賀美央子著『文豪の死に様』によると、有島武郎は女性に対しても理想と現実の矛盾に苦しんだという。

というのも有島武郎は極度の潔癖から禁欲に徹し、30歳まで童貞を貫いた。その反動で、肉の関係を持たなければ心で何人の女性を愛してもいい、という歪んだプラトニック愛を開花させる。それは言い換えれば、自分の理想を女性に投影させる偶像的な愛し方だ。ゆえに現実の結婚生活で感じる安子の精神的な幼さは、有島武郎の理想と乖離していた。

しかし有島武郎は、結核を患ってからの安子の言動に、彼女の精神的な幼さが勘違いであることに気づいたのではないか。

かつて安子は長男を身籠ったおりに、一番の晴れ着と化粧をほどこして、写真を撮影した。

産は女の出陣だ。いい子を生むか死ぬか、そのどっちかだ。だから死際の装いをしたのだ。

『小さき者へ/有島武郎』

安子がそう言ったとき、有島武郎は心なく笑ったという。彼は基本的に11歳下の安子をみくびっていた感が強い。彼女の出産に対する決死の覚悟も、どこか稚拙に感じていたのではないだろうか。

しかし有島武郎は、この安子の言葉を今はもう笑えないと記す。結核を発症してからこの世を去るまでの安子の凄まじい決意を見せられ、彼女が少しも稚拙でないことに気づいたからだ。

結核を発症した安子は、完治しない限りは子供に二度と会わないと決心する。結核は当時の死因の1位を占める深刻な病気だった。樋口一葉も、石川啄木も、梶井基次郎も結核で死んだ。安子は自分が感染源となって子供の未来を奪うことを何より恐れ、そんな辛いを決心をしたのだろう。

また安子は遺書の中で、自分の葬儀に子供を出席させることを許さなかった。幼児に母親の死を経験させることがいかに有害であるかを、彼女は悟っていたのだ。我が子の純粋無垢な霊魂に暗い傷を残したくなかった。

母親とは我が子のためならここまで恐ろしく強くなれる生き物なのだろうか。有島武郎は『小さき者へ』の中で、親の子に対する愛情がいかなるものかを記している。その言葉をもって、この考察記事を終えたいと思う。

私はお前たちを愛した。そして永遠に愛する。それはお前たちから親としての報酬を受けるためにというのではない。お前たちを愛する事を教えてくれたお前たちに私の要求するものは、ただ私の感謝を受け取って貰いたいという事だけだ。

『小さき者へ/有島武郎』

■関連記事

➡︎有島武郎おすすめ7選はこちら

オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。

近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。

通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。

・12万冊以上が聴き放題

・小説やビジネス書などジャンル豊富

・プロの声優や俳優の朗読

・月額1,500円が30日間無料

■関連記事

➡︎オーディブルのメリット解説はこちら